文 | 王可(新京报传媒研究院)

从写稿到制图,从推荐到播报,AI正以前所未有的速度席卷媒体行业。

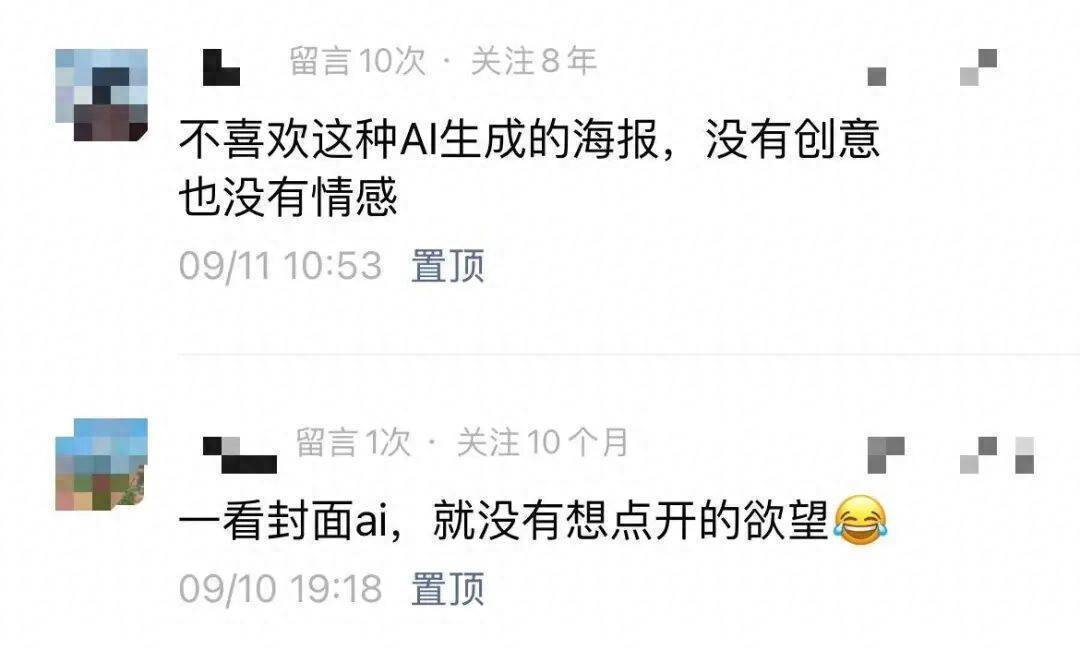

但新闻评论区有一种读者声音值得倾听:“一看封面AI,就没有想点开的欲望”“不喜欢这种AI生成的海报,没有创意也没有情感”。

公众为什么开始“AI逆反”?当媒体言必谈AI,技术滥用问题就值得从业者警惕了……

01 AI无处不在

当技术成为噱头,内容行业正在经历一场“AI饱和”:打开任何新闻或资讯平台,AI的痕迹无处不在。

在内容写作上,AI写作助手能在几分钟内生成一篇结构完整的新闻报道,但这些文章语言模板化、缺乏深度分析,更像是一份扩写的提纲。

视觉设计领域,AI 的 “同质化” 问题更明显。以前,每家媒体都有自己的视觉风格:有的偏爱温暖的手绘风,有的擅长简洁的科技风,有的则注重地域文化元素的融入。但现在,AI绘图工具批量生产出风格雷同的视觉作品。那些似曾相识的渐变色彩、标准化构图、缺乏个性的元素搭配,让不同媒体的视觉辨识度正在消失。

更令人担忧的是视频内容。一些媒体为了抢时效,用AI把素材快剪成视频,AI配乐、AI解说,结果画面跳转毫无逻辑:该突出的重点画面一闪而过,无关的片段却占了大半时长。更尴尬的是,AI识别字幕时还会出错,这些低级错误不仅影响观看体验,更让媒体的专业性大打折扣。

02 读者“AI逆反”

媒体对于AI的“重用”,读者似乎并不买账。新闻评论区里对于媒体AI化的吐槽不绝于耳。

这种“逆反”并非否定技术本身,而是对同质化、低质化内容的自然排斥:当读者每天面对大量AI生成的内容轰炸,新鲜感迅速消退,留下的只有审美疲劳和对于新闻真实性的质疑。表面看这是对技术应用的不满,深层看,却是对媒体 “丢了初心” 的失望。

有一段时间,媒体为了宣传 “AI 赋能”,争相推出虚拟主播,但主播往往既没有地域特色,也没有独特人设,播报新闻时语气平淡,连基本的情绪起伏都没有,成了单纯“炫技”,很难让读者买账。

而为了节省人力成本,有媒体开始让AI包揽大量工作环节,却省略了人工审核和创意打磨。AI本应是辅助人类的工具,却被当成了 “万能药”,最终只会让内容失去灵魂。

除此以外,有些媒体明明用 AI 生成了内容,却试图包装成 “原创”作品。这一点,今年3月发布的《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称《标识办法》)中,已经要求所有利用人工智能技术生成、合成的文本、图片、音频、视频、虚拟场景等信息,都必须依法添加相应的身份标识。

该《标识办法》于9月1日起正式施行,从此AI生成内容告别“隐身”状态,必须添加“水印”,以亮明身份。

说到底,读者的 “AI 逆反”,板子不能打在读者身上,滥用技术的 “短视”功利心,才是让技术偏离服务初衷的根源所在。

03

如何负责任地使用AI?

面对这些问题,媒体行业需要重新思考如何负责任地使用AI。

首先AI应当从“替代者”转变为“赋能者”。明确工具属性,将其用于人类不擅长的领域(如数据梳理、效率提升等),而策划、审美、价值判断和情感连接等核心环节交还给人。

同时,做到透明度与质量把控并重。落实在适当位置标注“AI辅助生成”,用坦诚换取信任,并建立“AI生成-人工优化”的流程。

AI的使用从来不是衡量媒体先进与否的标准,跳出 “技术崇拜”,理性看待AI的工具属性,才能避开 “滥用陷阱”,重新赢得受众认可。

校对 | 张彦君

主编推荐

创通网-股票实盘配资-网上配资公司-武汉配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。